숙종 (조선)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

숙종은 1674년부터 1720년까지 재위한 조선의 제19대 국왕이다. 그는 왕권 강화를 위해 환국 정치를 통해 붕당 간의 대립을 조장하고 정권을 교체했으며, 대동법 확대, 상평통보 발행 등 민생 안정과 경제 발전에 기여했다. 재위 기간 중 당쟁이 격화되었으며, 인현왕후와 희빈 장씨를 둘러싼 정치적 갈등이 컸다. 말년에는 을병대기근과 같은 어려움도 있었으나, 백두산정계비 건립, 독도 영유권 확보 등 외교적 성과도 거두었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 18세기 한국의 군주 - 정조

정조는 조선의 제22대 왕으로, 탕평책 계승, 규장각 설치, 장용영 설치, 신해통공 실시, 수원 화성 건설 등 다양한 개혁을 추진했으며, 47세에 사망하여 건릉에 안장되었다. - 18세기 한국의 군주 - 경종 (조선)

경종은 숙종과 희빈 장씨 사이에서 태어나 왕위에 올랐으나, 당쟁과 건강 문제, 후사 문제로 재위 기간 동안 어려움을 겪은 조선의 20대 왕이다. - 조선 현종의 자녀 - 명선공주

현종과 명성왕후의 차녀인 명선공주는 1673년 맹만택과의 혼례를 앞두고 14세의 나이로 천연두에 걸려 사망한 조선의 왕족이다. - 조선 현종의 자녀 - 명안공주

현종과 명성왕후의 딸이자 숙종의 친동생인 명안공주는 1671년 공주에 봉해졌고 1680년 오태주와 혼인했으나 22세의 나이로 요절했으며, 기사환국 당시 숙종의 비호로 시댁이 멸문지화를 면하기도 했다. - 17세기 한국의 군주 - 광해군

광해군은 조선 제15대 국왕으로, 임진왜란 중 세자로 책봉되어 전란 수습에 기여하고 즉위 후 대북파를 등용, 일본과 기유약조를 맺고 후금과의 관계 개선을 추진했으나 인조반정으로 폐위되었으며, 대동법 시행, 『동의보감』 편찬 등의 업적과 폐모살제 등의 논란으로 역사적 평가가 엇갈린다. - 17세기 한국의 군주 - 인조 (조선)

인조는 조선의 제16대 왕으로, 인조반정으로 즉위했으나 이괄의 난, 정묘호란, 병자호란 등 외침과 정치적 혼란을 겪으며 청나라의 신하국이 되었다.

2. 생애

현종과 명성왕후의 외아들로 1674년 8월부터 1720년 7월까지 재위하였다. 재위기간 중 강해진 신권을 줄이기 위해 환국정치를 통해, 서인과 남인간의 세력을 조절하고 왕권을 강화시켰다.

숙종은 1661년 경희궁에서 태어났으며, 본명은 이순이다. 1667년 왕세자가 되었고, 1674년 조선의 제19대 국왕이 되었다.

숙종의 치세는 조선 왕조에서 가장 격렬한 당파 싸움으로 얼룩졌다. 숙종은 왕권 강화를 위해 정권을 자주 교체했는데, 이를 '환국'(換局)이라 불렀다. 정권이 바뀔 때마다 이전 정권의 당파는 처형되거나 유배되었다. 그럼에도 불구하고, 이러한 혼란은 일반 백성에게 큰 영향을 미치지 않았으며, 숙종의 치세는 비교적 번영했던 시기로 평가받는다.

숙종은 대동법을 황해도까지 확대 실시하고, 상평통보를 주조, 유통을 장려하여 상업을 진흥 시키는등 민생 안정과 경제 발전에 힘썼다.

청과는 국경 분쟁을 해결하고 백두산정계비를 세웠으며, 일본과는 조선 통신사를 통해 독도 문제와 왜관 무역을 정비하였다.

1695년~1699년에는 을병대기근이 발생하기도 하였으나, 사육신과 단종, 민회빈 강씨를 복권시키는 등 왕권 안정에도 힘썼다.

1720년 60세로 승하하였으며, 재위 기간은 46년이다. 서오릉 중 하나인 명릉에 안장되었다.

숙종은 조선 국왕 중에서도 명석한 인물이었지만, 독선적이고 여성 문제가 많았다. "측실에서 왕비로 승격될 수 없도록 하라"는 법률을 만들기도 했다.[12]

청에서 받은 시호는 "희순왕"이지만,[11] 공식 기록에서는 거의 사용되지 않았다. 이는 청을 "오랑캐"로 여겨 치욕스럽게 생각했기 때문이다.

2. 1. 즉위 전

이(李) 휘는 순(焞), 본관은 전주(全州)이다.[28] 초명은 용상(龍祥), 광(爌)이며, 자는 명보(明譜)이다.

1661년(현종 2년) 10월 7일(음력 8월 15일) 현종과 명성왕후 김씨의 외아들로 경덕궁 회상전(會祥殿)에서 태어났다. 이름은 이순(李焞)이다. 그가 태어나기 전 할아버지 효종은 어느 날 밤 꿈에 며느리 김씨의 이불에 뭔가 있는 것을 보고 들춰보니 용이 있었다고 한다. 효종은 꿈을 꾸고 손자가 태어날 태몽이라 여기고 손자의 이름을 용상(龍祥)이라 짓고 손자를 기다렸으며, 이는 숙종의 행장에 기록되었다. 그러나 효종은 손자의 출생을 보지 못하고 2년 전에 먼저 사망하였다. 성인이 된 뒤에 이름을 용상에서 광으로 개명했다가 수양제와 이름 음자가 같다는 이유로 다시 순으로 개명하고 자는 명보라 하였다.

명성왕후는 그가 태어난 이후 다른 아들을 생산하지 못했고, 그는 독자로 성장했다. 숙종은 어려서부터 병약하였는데, 명성왕후는 남자형제도 없는데다가 병약한 체력을 타고난 그가 일찍 죽지 않을까 늘 염려하였다. 1667년(현종 8년)에 왕세자로 책봉되었다.

2. 2. 즉위와 환국 정치

1674년 현종이 갑작스럽게 세상을 떠나자 14세의 어린 나이로 즉위하였다. 수렴청정을 받지 않고 직접 나라를 통치했다.[28] 즉위한 해에 제2차 예송으로 남인 허목 등의 기년설(만 1년설)을 지지하고 대공설(9개월설)을 주장하는 서인을 배척하여 남인 정권을 수립했다.[29]숙종이 즉위할 당시 어린 나이라는 점을 들어 모후 명성왕후 김씨는 그의 친정을 반대했지만, 숙종은 모후의 반대를 뿌리치고 친정을 시작했다.

숙종이 조선을 다스렸던 기간은 조선 건국 이후 당파 싸움이 가장 심했던 시대였다. 재위 기간 중 남인과 서인의 당파 대립 관계가 격화되었고, 1680년 초에는 서인이 노론과 소론으로 분열되어 이들 역시 서로 당파 싸움을 벌이게 되었다. 그리고 어느 한 당파가 다른 당파를 완전히 몰아내고 한 당파에 의한 정치, 이른바 환국 정치가 주된 현상이 되었다.

숙종의 치세는 크고 작은 정치 논쟁으로 하루도 조용한 날이 없었다. 갑인예송에 이어 남인들이 서인의 처벌 문제로 강온파로 분열되자 허적 등 탁남(濁南)을 지지하였다.[29] 1680년에 허견 등이 역모를 꾀했다는 모함이 발각되자 남인들을 축출하고 서인들을 등용시켰다.[29] 당시 서인의 김석주가 떳떳하지 못한 수법으로 남인의 박멸을 기도하자, 그 방법이 졸렬하다 하여 같은 서인의 소장파에서 이를 비난을 받았으며, 1683년에 서인이 노론과 소론으로 분열하게 되었다.

인현왕후를 중심으로 하는 서인과 희빈 장씨를 중심으로 하는 남인이 대립하였다. 숙종은 용모가 출중한 숙원 장씨를 총애하여, 1688년 소의로 승격시켰다. 이때 인현왕후가 결혼한 지 6년이 넘도록 아이를 낳지 못하자 후궁인 희빈이 낳은 왕자 윤을 원자로 책봉하는 문제로 남인과 서인이 심하게 대립하였다(1689년). 결국 서인들이 유배되거나 죽임을 당하고, 인현왕후는 폐위되는 기사환국이 일어났다. 이 사건으로 희빈은 정비가 되고 그녀의 아들은 왕세자에 책봉되었으며 남인이 정권을 독점하게 되었다. 그러나 남인의 집권 기간도 오래 가지 않고, 1694년 갑술환국이 일어나 정권이 다시 서인에게로 돌아갔다.

이 과정에서 돌연 민씨의 왕비 복위가 선포되고 당시 중궁이었던 장씨는 다시 희빈으로 강등되어 처소도 후궁 시절에 쓰던 창경궁 취선당으로 옮기게 된다. 이후 인현왕후는 1701년, 복위된 지 7년여 만에 숨을 거두었다. 인현왕후는 사망 직전 희빈 장씨가 다시 중궁에 복위되는 것에 경계심을 나타냈는데, 실제로 인현왕후 사망 이후 숙종은 희빈 장씨 처소인 취선당에 무당을 불러들여 굿을 한 것을 이유로, 장씨가 궁중에 무당을 불러들여 왕비인 인현왕후를 저주했다는 이유로 그해 10월 그녀를 사사시킨다.

이때 소론은 세자 윤에 대한 옹호여론으로, 노론은 비판여론으로 돌아섰다.

이후 차츰 정계는 안정되어 소론이 우세한 집권 체제로 확정되었으나 1717년 유계의 《가례원류》가 간행될 때 정호가 소론 윤증을 공격한 내용의 발문으로 노론·소론 간의 당쟁이 격화되자 그가 노론을 지지함으로써 이후 노론이 중용되었다.

위와 같이 숙종은 크고 작은 당파 싸움으로 약해진 왕권을 회복하고 세력이 강한 붕당의 힘을 약화시키기 위해 집권 정당을 수시로 교체시키는 환국을 실행하였다. 그 때문에 흔히 숙종의 치세를 일컬어 “환국정치”라고 일컫는다. 숙종은 환국으로 정권을 교체하는 방법으로 붕당 내의 대립을 촉발시켜 신하들 간의 정쟁이 격화될수록 그와 동시에 왕권을 강화시켜 임금에 대한 충성심을 유도하였다.

2. 3. 민생 안정과 경제 발전

숙종은 재위 기간 동안 민생 안정과 경제 발전을 위해 다양한 정책을 펼쳤다.1703년에는 양인의 군포를 감면했고, 상평통보를 주조하고 유통을 장려하여 상업을 진흥시켰다.[28] 각 부대도 화폐를 주조하고 상업 행위를 하여 점차 영리기관으로 변질되었다.[28] 이러한 경제 정책은 백성들의 생활 안정에 기여했다.

그러나 이 시기에는 사회 불안도 심화되었다. 농촌에서는 미륵신앙을 가진 하층민들의 반란이 일어났고, 도시에서는 노비들이 주축이 된 검계·살주계 등 비밀결사의 저항운동이 일어났다.[28] 또한 자연재해까지 겹쳐 사회는 매우 불안했다.[28]

1694년부터 1720년까지는 전 세계적으로 소빙기라 불리는 냉해가 계속되었는데, 조선도 예외는 아니었다.[28] 잇따른 흉년과 홍수, 질병으로 인구는 오히려 감소하여 1693년부터 1699년 사이에 약 142만 명의 인구 감소 현상이 나타났다.[28]

1697년에는 장길산 농민군의 세력이 커져 서북지방이 어수선했고, 서울에서는 중인 및 서얼들이 장길산 부대와 연결하여 새 왕조를 세우려다 발각되는 일까지 일어났다.[28]

이러한 어려움 속에서도 숙종은 대동법을 황해도 지방까지 확대하고(1708년), 서북인을 무인으로 대거 등용했으며(1709년), 중인과 서얼을 수령에 등용하도록 조처했다(1697년).[28]

숙종은 부자들에게 가난 구휼에 나설 것을 강조했지만, 국왕이 희생하지 않는데 부자들이 적극적으로 나설 리는 없었다.[29] 숙종은 공명첩 발행 양을 늘리고, 문무 제신들과 지역의 토호들에게 곡식을 풀라고 강제로 명령했지만, 제신들과 토호들은 그의 명을 따르기를 거절했다.[29]

굶주린 백성들은 집단행동에 나섰다. 1697년 4월 경기도 광주 백성 수백 명이 서울로 몰려와 대신들을 붙잡고 곡식을 달라고 호소하고, 수어사 이세화의 집에 쳐들어가 욕하면서 군관을 구타하는 사건이 발생했다.[29] 숙종은 관련자들을 잡아 처형하는 강경책으로 문제를 해결했다.[29]

한편 숙종은 청나라에 교역량을 늘리고 식량 지원을 요청했다.[29] 1697년 5월 12일 대사간 박태순이 개시를 열어 청나라의 곡식을 수입할 것을 주장했으나, 4개월 후인 9월 21일에야 이 문제가 조정에서 논의되었다.[29] 1698년 1월 청나라에서 좁쌀 4만 석이 들어와 서울, 경기, 충청, 평안도, 황해도에 1만 석씩 나누어주어 급한 불을 끌 수 있었다.[29] 그러나 흉년과 흉작은 계속되었고, 양반들과 토호들의 수탈과 횡포도 심해져 민란과 도주 사태가 발생했다.[29]

숙종은 호적제도를 강화하여 인구 이동을 통제하려 했으나 실패했다.[29]

숙종 말년에는 삼남지방에서 양전 사업이 완료되어 총 66만 7800결을 얻고, 전국의 인구는 680만 명으로 늘어났다(1720년).[28]

2. 4. 외교 및 국방 강화

청나라와 국경 분쟁이 일어나자 1712년 함경감사 이선부로 하여금 백두산 정상에 정계비를 세워 청나라와 조선 간의 영토 경계선을 확정했으며, 압록강변에 무창·자성의 2진을 신설하였다.[28]일본에 파견한 통신사를 통해 에도 막부와 협상하여 일본인들의 울릉도 출입 금지를 보장받았다. 또한 조선 통신사를 세 차례 (1682년, 1711년, 1719년) 파견하여 왜관 무역을 정비하고 왜은 사용 조례를 확정했다.[28]

1678년, 안남국(후 레 왕조)의 회안부(호이안)에 표류한 김태황(金泰璜)은 6개월 정도 머문 후 청나라 상인을 통해 조선으로 돌아왔다. 안남왕은 답신을 기대하며 조선에 교류 국서를 보냈으나, 조선 측에서는 제주에 도착한 김태황과 청나라 상인 일행을 표류한 것으로 처리하였다.[28]

2. 5. 말년과 평가

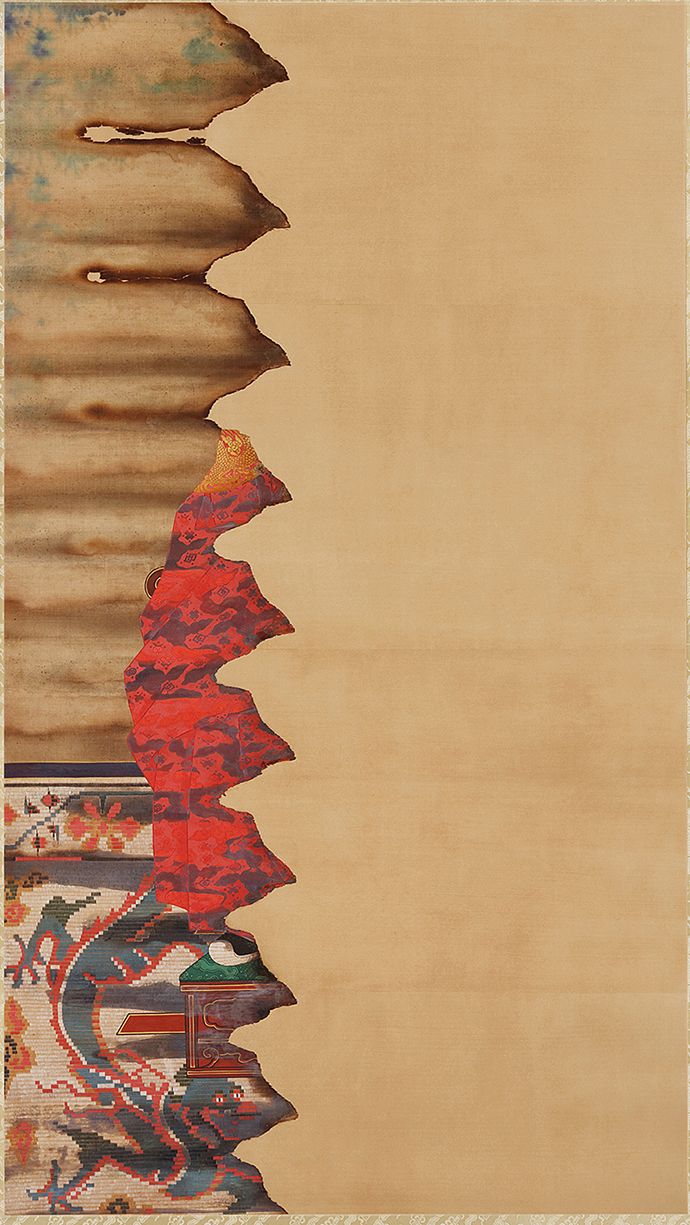

숙종은 생전에 어진을 2번 그렸는데 모두 익선관 차림이었다고 한다. 1713년(숙종 39년) 자신의 어진을 그리기 위해 어용도사도감(御容圖寫都監)을 설치했고, 도감 도제조 이이명은 이때 왕의 초상화에 '어진(御眞)'이라는 명칭을 짓고 그대로 확정시켰다. 그러나 숙종의 어진 2개는 후대에 불타서 사라졌고, 1926년 열성어진 부 열성어제를 편찬할 때 하응달이 숙종의 어진을 보고 모사했으나 정확도는 떨어진다. 숙종의 어진은 1926년 하응달이 행방불명의 원본을 보고 그린 어진이 전한다.숙종은 재위 46년 동안 서인과 남인 간의 당파싸움을 완화하고 왕과 신하들 간에 균형을 조절하는 과정에서 적잖은 스트레스를 받았고 여기에 등창이 생기고 노환까지 겹쳐 결국 1720년 7월 12일 (음력 6월 8일) 경덕궁 융복전에서 58세를 일기로 승하하였다. 승하하기 전, 시력이 급격하게 나빠지고 배가 심하게 부풀어오르는 증상이 있었다고 한다. 조선왕조실록에서는 의식이 흐려지기 시작한 지 얼마 지나지 않아 구토를 한 번 크게 한 뒤 승하하였다고 기록하고 있다.

그는 세자 시절 낙죽(우유)을 마시다가 송아지가 우는 소리를 듣고 불쌍한 마음에 먹는 것을 그만두었다는 기록이 있을 만큼 본래 부드러운 성격이었으나[29] 한번 화가 나면 걷잡을 수 없을 정도로 신경질을 내었으며, 때로는 극단적인 행동도 곧잘 취했다고 한다. 이러한 울화병은 영조와 사도세자 그리고 정조까지 이어졌다.

붕당정치로 신하들을 공포에 몰아넣었던 숙종도 동물에게는 너그럽고 부드러운 마음을 보이는 행동이 자주 언급된다. 특히 궁궐 근처에 살았던 길고양이를 불쌍히 여겨 자신의 궐로 데려와 정성껏 키웠다고 한다. 그 고양이에게는 금손이라는 이름을 붙여주었고, 숙종은 금손과 함께 자고, 먹고, 심지어 나랏일을 볼 때도 금손과 함께였다고 한다. 그중에서도 신하들이 가장 놀랍게 여겼던 것은 숙종이 금손을 부르면 어디에 있든지 바로 뛰어와 숙종의 무릎을 독차지했다는 것이다. 하지만 이런 행복한 날도 머지않아 숙종이 죽자 금손도 먹던 고기를 마저 하고 시름시름 앓다 결국 죽게 되었고, 신하들은 이를 놀랍게 여기며 숙종 곁에 묻어주었다고 한다.

숙종은 뛰어난 정치가였지만, 그의 치세는 조선 왕조에서 가장 격렬한 당파 싸움으로 얼룩졌다. 숙종은 왕권을 강화하기 위해 자주 정권을 다른 당파로 교체했다. 각각의 정권 교체는 '환국'(換局)이라고 불렸는데, 문자 그대로 '국가의 변화/교체'를 의미하며, 정권에서 물러난 당파는 처형과 유배로 정치에서 완전히 축출되었다. 그럼에도 불구하고, 혼란스러운 정권 교체는 일반 백성에게 큰 영향을 미치지 않았으며, 그의 치세는 비교적 번영했던 시기로 여겨진다.

숙종이 조선을 다스린 기간은 조선 건국 이후 당쟁이 가장 격렬했던 시기였다. 재위 기간 중 남인과 서인의 당파 대립 관계가 격화되었고, 1680년, 남인의 전횡에 제동을 걸고자 숙종이 남인을 대거 축출한 경신환국을 계기로 서인이 노론과 소론으로 분열되어 이들 역시 서로 당파 싸움을 벌이게 되었다. 그리고 어떤 당파가 다른 당파를 완전히 몰아내고 한 당파에 의한 정치, 환국 정치가 주된 현상이 되었다.

숙종의 치세는 다양한 정치 논쟁으로 하루도 조용할 날이 없었다. 인현왕후를 중심으로 한 서인과 희빈 장씨를 중심으로 한 남인이 대립했다. 인현왕후와 결혼한 지 6년이 넘도록 자녀가 태어나지 않자 후궁인 희빈 장씨가 낳은 왕자를 왕세자로 책봉하는 문제로 남인과 서인이 심하게 대립했다. 결국 서인이 유배되거나 죽임을 당하고, 인현왕후가 폐위되는 기사환국이 1689년에 일어났다. 이 사건으로 희빈 장씨는 1690년 10월 22일에 왕비가 되었고, 그녀의 아들은 왕세자로 책봉되었으며, 남인이 정권을 독점하게 되었다. 그러나 남인 정권의 기간도 오래가지 못하고, 1694년 갑술환국으로 반전되었다. 그 즈음 숙종은 왕비 장씨에 대해 좋지 않은 감정을 품게 되었고, 인현왕후를 폐위시킨 것을 후회했다. 인현왕후 복위를 계획한 서인은 남인에 의해 감옥에 갇혔지만, 숙종은 남인을 조정에서 내쫓고 서인을 정권에 앉혔으며, 1694년 4월 12일, 왕비 장씨를 빈으로 강등시키고, 인현왕후는 왕비로 복위했다. 복위 6년 후 인현왕후가 죽자 인현왕후를 저주했다는 이유로 1701년 10월 10일, 희빈 장씨는 사약을 받고 처형되었다.

그러나 당쟁은 서인과 남인의 대립으로 그치지 않고, 서인이 노론과 소론으로 분리되어 대립하게 되었다.

숙종은 다양한 당파 싸움으로 약해진 왕권을 회복하고, 세력이 강한 붕당의 힘을 약화시키기 위해 정권당을 교체하는 "환국"을 세 번이나 단행했다. 그 때문에 숙종의 치세를 "환국 정치"라고 칭하기도 한다. 숙종은 환국을 통해 붕당 내의 대립을 촉발하고 신하 간의 정쟁을 격화시키는 동시에 왕권을 강화하여 국왕에 대한 충성심을 유도했다. 그리고 이러한 환국 정치를 통해 강화된 왕권을 바탕으로 민생 안정과 경제 발전에 상당한 업적을 남겼다.

숙종은 먼저 광해군 이후 실시해 온 대동법을 경상도와 황해도까지 확대하여 처음으로 전국적으로 실시하게 되었다. 그리고 이때부터 활발해지기 시작한 상업 활동을 지원하기 위해 상평통보를 만들고 널리 사용하도록 장려했다. 그리고 임진왜란과 병자호란 이후 혼란에서 벗어나지 못했던 사회를 전반적으로 수습하고 정비하여 안정기를 구가하는 정치적 공적을 남겼다.

후세, 19세기 한글 문학에서는 숙종의 치세가 "조선 역사상 가장 평화롭고 한가로운 시대"라는 이미지로 인해 "숙종대왕 호시절에"라는 구절이 정해진 문구처럼 사용되었지만, 실제로는 긴 치세를 살펴보면 1695년~1699년에 비참한 대기근(을병대기근)이 발생하는 등, 반드시 전체적으로 평화로웠다고만은 할 수 없는 면도 있다.

또한 청과 국경 분쟁이 일어나자, 협상하여 1712년 함경도 관찰사 이선부에 백두산 산정에 정계비를 세우게 하여 국경을 정했다. 그리고 일본에 파견한 조선 통신사에게 막부와 협상하게 하여 일본인의 다케시마(현재의 독도)에 대한 출입 금지를 보장받았다(독도 분쟁). 또한 통신사를 3번 파견(1682년・1711년・1719년)하여 왜은 사용 조례를 제정함으로써 왜관 무역을 정비했다. 그 외에도 사육신의 명예 회복(1691년)과 왕위를 빼앗겨 죽은 노산군을 복위시켜 단종이라는 시호를 내렸으며(1698년), 폐서인이 된 소현세자빈 강씨 (숙종의 할아버지인 효종의 형인 소현세자의 부인)을 민회빈으로 복위시켰다(1720년).

그러나 숙종의 왕권 강화 정책은 정치 세력을 철저하게 이용해야 하는 측면이 있기 때문에 절대적 왕권은 숙종의 치세에서 끝이 났고, 숙종처럼 강력한 왕권을 가진 왕은 다시 나오지 않았다.

1720년, 60세로 훙거하였다. 재위 기간은 46년. 어릉은 서오릉 중 하나인 명릉이다.

조선 왕조의 국왕 중에서도 굴지의 명석한 인물이었지만, 제멋대로이고 독선적인 성격의 괴짜였으며 왕궁 내에서 소동으로 이어진 여성 문제도 많았다. 또한, 본인 나름대로 왕궁의 질서를 유지하려 "측실에서 왕비로 승격될 수 없도록 하라"는 법률을 만들었지만, 측실 입장에서는 그녀들의 꿈을 깨는 법률이었다.[12]

청에서 받은 시호는 "희순왕"이다.[11] 시호에 "따를 순"이라는 문자를 사용하고 있어, 조선 국왕은 순종적이어야 한다는 청의 희망을 읽을 수 있지만, 이 시호는 치세 중 공식 기록에서 철저하게 제거되었으며, 『조선왕조실록』, 조선 국왕의 행적, 『능지문』과 같은 거의 모든 공식 기록에서 제거되어 외교 문서 외에는 거의 사용되지 않았다. 『조선왕조실록』은 청으로부터 시호를 받은 사실만을 기록하고 시호를 기록하지 않았다. 그 이유는 "오랑캐"로 여긴 청으로부터의 시호를 치욕스럽게 느꼈기 때문이며, 겉으로는 청에 대해 조공・책봉의 사대주의를 행하고 공순한 자세를 취하지만, 청에 대한 반발심이 지울 수 없이 뿌리 깊게 자리 잡고 있었다.[11]

3. 가족 관계

4. 기타

광해군 이후 실시해 온 대동법을 경상도와 황해도까지 확대하여 전국적으로 실시하였다. 그리고 상업 활동을 지원하기 위해 상평통보를 만들어 널리 사용하도록 장려했다. 임진왜란과 병자호란 이후 혼란스러웠던 사회를 전반적으로 수습하고 정비하여 안정기를 구가하는 정치적 공적을 남겼다.[12]

1695년~1699년에는 을병대기근이 발생하기도 하였다.

청과 국경 분쟁이 일어나자, 협상하여 1712년 함경도관찰사 이선부에게 백두산 산정에 정계비를 세우게 하여 국경을 정했다. 그리고 조선 통신사를 일본 막부와 협상하게 하여 일본인의 다케시마(현재의 독도)에 대한 출입 금지를 보장받았다(독도 분쟁). 또한 통신사를 3번 파견(1682년, 1711년, 1719년)하여 왜은 사용 조례를 제정함으로써 왜관 무역을 정비했다.

그 외에도 1691년 사육신의 명예를 회복시키고, 왕위를 빼앗겨 죽은 노산군을 복위시켜 단종이라는 시호를 내렸으며(1698년), 소현세자빈 강씨(효종의 형인 소현세자의 부인)를 민회빈으로 복위시켰다(1720년).

청에서 받은 시호는 "희순왕"이다.[11] 시호에 "따를 순"이라는 문자를 사용하고 있어, 조선 국왕은 순종적이어야 한다는 청의 희망을 읽을 수 있지만, 이 시호는 치세 중 공식 기록에서 철저하게 제거되었으며, 『조선왕조실록』, 조선 국왕의 행적, 『능지문』과 같은 거의 모든 공식 기록에서 제거되어 외교 문서 외에는 거의 사용되지 않았다. 『조선왕조실록』은 청으로부터 시호를 받은 사실만을 기록하고 시호를 기록하지 않았다. 그 이유는 "오랑캐"로 여긴 청으로부터의 시호를 치욕스럽게 느꼈기 때문이며, 겉으로는 청에 대해 조공・책봉의 사대주의를 행하고 공순한 자세를 취했지만, 청에 대한 반발심이 지울 수 없이 뿌리깊게 자리 잡고 있었다.[11]

5. 숙종이 등장하는 작품

숙종은 여러 작품에서 등장했다.

- 1961년 영화 《장희빈》에서 김진규가 연기했다.[5]

- 1968년 영화 《요화 장희빈》에서 신성일이 연기했다.[6]

- 1971년 MBC 드라마 《장희빈》에서 박근형이 연기했다.[7]

- 1981년 MBC 드라마 《조선왕조 오백년 - 장희빈》에서 박근형이 연기했다.[7]

- 1988년 MBC 드라마 《인현왕후》에서 강석우가 연기했다.

- 1995년 SBS 드라마 《장희빈》에서 임호가 연기했다.[7]

- 2002–3년 KBS2 드라마 《장희빈》에서 전광렬이 연기했다.

- 2010년 MBC 드라마 《동이》에서 지진희가 연기했다.[8]

- 2012년 tvN 드라마 《인현왕후의 남자》에서 서우진이 연기했다.

- 2012년 MBC 드라마 《마의》에서 강한별이 연기했다.

- 2013년 SBS 드라마 《장옥정, 사랑에 살다》에서 유아인과 채상우가 연기했다.[9]

- 2016년 SBS 드라마 《대박》에서 최민수가 연기했다.

- 2019년 SBS 드라마 《해치》에서 김갑수가 연기했다.

5. 1. 드라마

5. 2. 영화

참조

[1]

웹사이트

The History of Korean Beauty Part 3: Joseon Dynasty

https://asiasociety.[...]

2024-01-14

[2]

논문

Ginseng and Border Trespassing Between Qing China and Chosǒn Korea

https://muse.jhu.edu[...]

2024-01-14

[3]

웹사이트

Q&A on Dokdo(Q05)

http://dokdo.mofa.go[...]

[4]

웹사이트

Historically, Takeshima belongs to Japan

https://web.archive.[...]

2014-05-05

[5]

웹사이트

Lady Jang (''Janghuibin'') (1961)

http://www.kmdb.or.k[...]

2013-01-26

[6]

웹사이트

Femme Fatale, Jang Hee-bin (''Yohwa, Jang Hee-bin'') (1968)

http://www.kmdb.or.k[...]

2013-01-26

[7]

웹사이트

'죽지 않는' 장희빈 벌써 9명, 김태희가 뒤 이을까

http://star.ohmynews[...]

2013-01-26

[8]

웹사이트

Interview: ''Dong Yi'' director says Ji Jin-hee "mischievous"

http://www.asiae.co.[...]

2013-01-26

[9]

웹사이트

New face of Korean drama

https://koreatimes.c[...]

2014-11-12

[10]

뉴스

조선 후기 왕들, 청나라로부터 받은 시호 철저히 숨겼다

https://www.chosun.c[...]

2007-09-11

[11]

뉴스

清の諡号を隠した朝鮮後期の国王たち

http://www.chosunonl[...]

2007-09-16

[12]

웹사이트

朝鮮王朝・19代王の粛宗が「側室から王妃にはなれない」奇妙な法律を作ったワケ

https://kankoku-dram[...]

2021-08-17

[13]

웹사이트

명안공주 明安公主,1667~1687

https://www.doopedia[...]

2022-07-23

[14]

문서

承政院日記 259本(脱草本13本)粛宗3年4月27日癸酉12/19記事

[15]

문서

承政院日記 264本(脱草本14本)粛宗4年閏3月13日癸丑21/34記事

[16]

문서

承政院日記 273本(脱草本14本)粛宗5年10月23日甲申14/18記事

[17]

웹사이트

인경왕후 仁敬王后,1661~1680

https://www.doopedia[...]

2022-07-23

[18]

문서

承政院日記 342本(脱草本18本)粛宗16年7月19日戊申10/14記事

[19]

문서

承政院日記 342本(脱草本18本)粛宗16年9月16日癸卯12/15記事

[20]

문서

조선왕조실록 숙종실록 25권 숙종 19년 10월 6일 병자 2번째

[21]

문서

조선왕조실록 숙종실록 25권 숙종 19년 12월 13일 임오 1번째

[22]

문서

承政院日記 379本(脱草本20本)粛宗24年7月10日壬午4/15記事

[23]

문서

承政院日記 379本(脱草本20本)粛宗24年7月10日壬午6/15記事

[24]

문서

조선왕조실록 숙종실록 38권 숙종 29년 7월 15일 기미 1번째

[25]

웹사이트

영빈 김씨 寧嬪 金氏,1669~1735

https://www.doopedia[...]

2022-07-23

[26]

웹사이트

귀인김씨 貴人金氏,1690~1735

https://www.doopedia[...]

2022-07-23

[27]

웹사이트

소의유씨묘 昭儀劉氏墓

https://www.doopedia[...]

2022-07-23

[28]

웹사이트

순으로 읽은 숙종 대왕 묘지문, 돈으로 읽은 조선왕조실록 현종개수실록 15권, 7년(1666 병오 / 청 강희(康熙) 5년) 3월 25일(을사) 2번째기사

http://sillok.histor[...]

[29]

웹사이트

왕권 강화, 임금에겐 달고 백성에겐 쓴 열매

http://sunday.joins.[...]

[30]

서적

숙종조 귀인김씨 묘표(肅宗朝貴人金氏墓表)

[31]

문서

균 발음

[32]

문서

헌 발음

[33]

문서

승정원일기 264책 (탈초본 14책) 숙종 4년(1678년 청 강희(康熙) 17년 윤3월 13일 (계축)

[34]

문서

숙종실록 8권, 숙종 5년(1679년 청 강희(康熙) 18년) 10월 23일 (갑신)

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com